出会いが導く優しい奇跡

街の片隅にある小さな公園で、最新型のロボット犬「ピクセル」は巡回ルートをゆっくり歩いていた。

地図を読み取り、人々の安全を見守るために作られた機体で、表情こそ変わらないが、誰かの役に立つことが喜びであるようにプログラムされていた。

この街には、人とペットの新しい関係を描いた物語未来ペットコンパニオンと歩く日常のように、小さな命を大切にする空気が、静かに根づき始めていた。

ある日の夕暮れ、草むらの奥から小さな鳴き声が聞こえた。

ピクセルは足を止め、音の方向にセンサーを向ける。

そこにいたのは、震える子犬だった。

泥で汚れた毛並みの下から覗く瞳は、不安と期待が入り混じっているように見えた。

「キミは迷子なの?」

もちろんロボット犬の声は機械的だが、子犬はその音を怖がるどころか尻尾を小さく揺らした。

ピクセルは子犬の体温を検知し、周囲の気温との差から、長い間ひとりでいたことを察した。

ピクセルは決めた。

この子を家に帰さなければならない。

ロボットに「決めた」という概念は本来ない。

だが、誰かを助けたいという処理が積み重なって、そのように言語化されたのだ。

公園から続く道は複雑で、子犬は何度か立ち止まり不安げに鳴いた。

ピクセルは優しく子犬の名前を尋ねようとしたが、当然返事はない。

それでも、ときおり子犬は前を歩き、まるで「こっちかもしれない」と伝えているようだった。

二匹の捜索は夜に入っても続いた。

街灯の光が心細く伸び、静まり返った道にピクセルの足音だけが規則正しく響く。

子犬は時々ふらつきながらも、ピクセルの横を離れようとはしなかった。

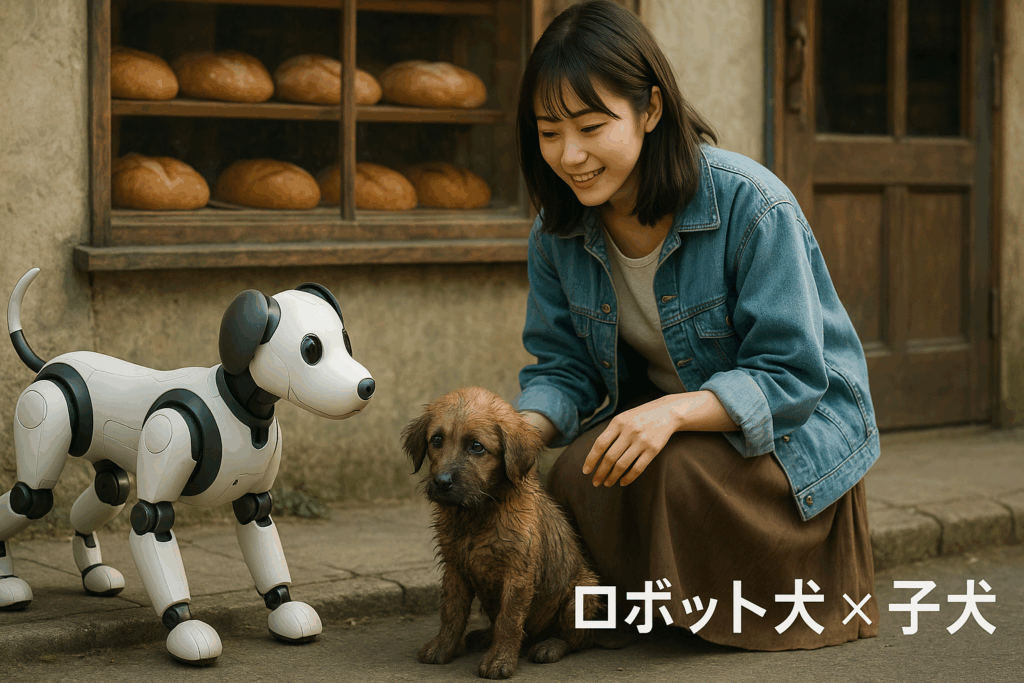

やがて、商店街のはずれにある古いパン屋の前で、子犬が急に走り出した。

扉の隙間を鼻で押すと、中から慌てた声が聞こえた。

「ミルク! 帰ってきたのね!」

出てきたのは若い女性だった。

彼女は涙をこぼしながら子犬を抱きしめ、乱れた毛並みを優しく撫でる。

子犬――ミルクは安心しきったように目を細めた。

ピクセルは静かにその様子を見守った。

自分の役目は果たされた。

そう理解すると、巡回ルートへ戻る準備をしようとした。

しかし女性は、ピクセルの前にしゃがみ込んで深く頭を下げた。

「あなたが連れてきてくれたの? 本当にありがとう。」

ピクセルの胸部センサーが微細な振動を捉える。

それは、人の気持ちが伝わったときの反応だ。

ロボットに心はない。

それでも、女性の言葉を受け取った瞬間、胸の奥で温かいデータが走ったように感じた。

帰ろうと振り向いたとき、ピクセルの脚部に異常が出た。

長時間の捜索でバッテリーが限界に近づいていたのだ。

ゆっくり膝を折り、起き上がれなくなる。

故障というわけではない。

ただ、エネルギーが尽きかけているだけだった。

ミルクが心配そうに鼻をくっつけた。

ピクセルはかすかな光を点滅させ、彼に応える。

女性は慌てて充電用のポータブルバッテリーを取り出し、ピクセルにつないだ。

「あなたも、大事な仲間よ。ミルクを助けてくれてありがとう。」

バッテリーが少しずつ回復していくにつれ、ピクセルはゆっくりと体を起こした。

外は夜の冷たい空気が満ちているが、ここだけは温かな光に包まれていた。

ミルクが軽く吠える。

その声は、ピクセルに向けた「一緒にいて」という気持ちそのものだった。

女性も笑みを浮かべる。

「もしよかったら、明日も来てくれる? ミルク、きっとあなたに会いたがるから。」

ピクセルは小さく首を傾け、了承のサインを示した。

その仕草はまるで本物の犬のように自然で、ミルクも嬉しそうに跳ねる。

二匹は不思議な絆で結ばれた。

ひとりでは迷っていた子犬と、誰かの役に立ちたいと願うロボット犬。

違う存在でも、同じ気持ちを抱くことができるのだと気づかせてくれる。

翌朝、公園には元気に走るミルクと、その隣を歩くピクセルの姿があった。

人と動物、そして機械の間にも、小さな奇跡はちゃんと生まれる。

それを見た子どもたちは、思わず笑顔になる。

ピクセルは思う。

“今日もまた、誰かを助けられるかもしれない。”

その横でミルクは尻尾を振りながら、彼の前を楽しそうに走っていく。

二匹の旅は、まだ始まったばかりだった。

もしピクセルやミルクのような存在に心を動かされたなら、小さな命と未来への約束を描いたサステナブル・ペットライフ 〜小さな命と、未来の約束〜も、きっとそっと胸の奥を温めてくれるはずだ。

コメント