拾い直した、あの日の気持ち🌸

中学の卒業式の日、ぼくの机に鉛筆でこう書かれていた。

「好きだったよ」

名前も書かれていない、たったひとこと。

でも、その筆跡は丁寧で、どこか迷いが見えた。

誰が書いたのか、なぜ自分の机だったのか。

何度も考えたけれど、答えは出なかった。

時が経ち、社会人になった春。

地元のニュースで、母校の中学校が取り壊されることを知った。

「卒業生向けの一般公開、最終日」と書かれた小さな記事に目が留まり、ふと足が向いた。

校門をくぐると、懐かしい空気が肌に触れた。

廊下の掲示板、少しきしむ床。

あの頃と何も変わっていないのに、自分だけがずいぶん遠くに来てしまった気がした。

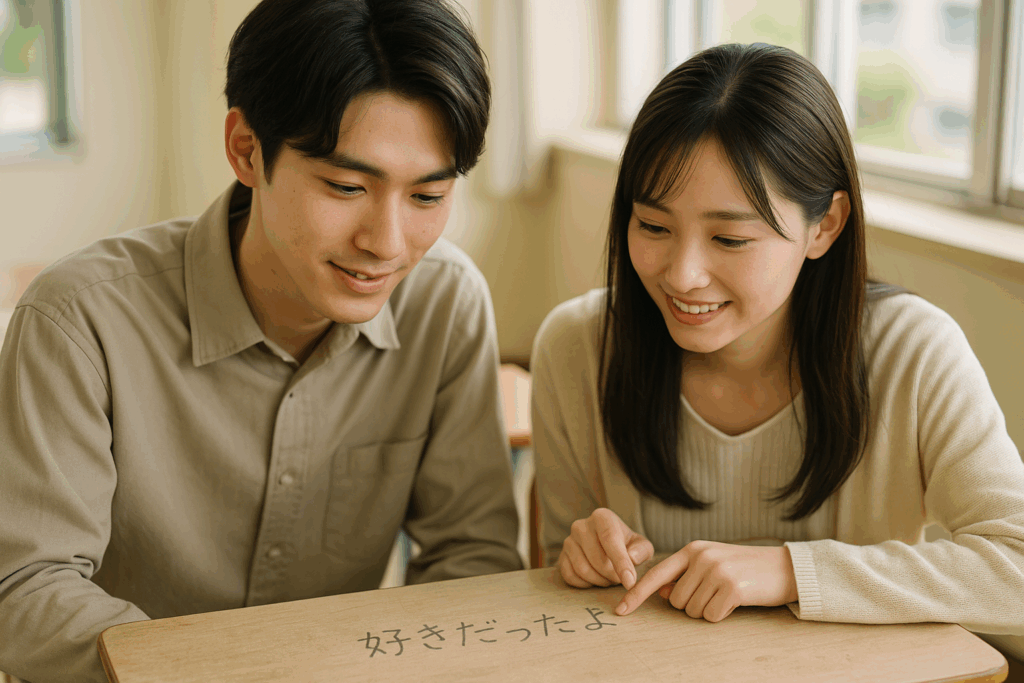

3年2組の教室。

ぼくの席は、最後列の窓際。

机の表面をそっと撫でると、光の角度でかすかに浮かび上がる鉛筆の痕。

「好きだったよ」

思わず息を呑んだ。

あの日の記憶が、一気によみがえる。

と、そのとき——

「……あれ? ソウタくん?」

振り返ると、そこに立っていたのはユリだった。

驚いたような顔で、少し照れくさそうに笑っていた。

「……ユリ?」

「うん。まさか会うと思わなかった」

「僕も…最後の日って知って、なんとなく来てみた」

ふたりとも、少しぎこちなく笑った。

でも、沈黙は不思議と居心地が悪くなかった。

ふと彼女が、ぼくの見ていた机に目を落とす。

そして、そっと言った。

「……あれ、私が書いたの」

時が止まったようだった。

「え……ほんとに?」

「うん。卒業式の朝、誰もいない教室でこっそり」

「名前を書く勇気はなかったけど、言わずに終わるのも嫌で」

思わず机を見つめた。

ずっと、答えのないままだった文字。

こんなふうに答えが返ってくるなんて、思ってもいなかった。

「……ずっと、誰が書いたのか気になってた」

「私も、返事がないの、ずっと気になってたよ」

ぼくはポケットからシャーペンを取り出した。

そして、彼女の文字のすぐ隣に、ゆっくり書いた。

「好きだった。あの時も。……そして今も」

ユリは目を伏せ、声を震わせながら笑った。

「そっか……やっと聞けた」

カーテンが風に揺れた。

差し込む光が、ふたりの机を静かに包み込んでいた。

──あの日伝えられなかった気持ちは、

ようやく、ここでつながった。

コメント