心と街をつなぐ赤い記憶

大阪の朝は、いつもどこかざわざわしている。

通天閣の下を抜ける風は、たこ焼きの香りと混ざって少し甘い。🍡

中崎町の古いアパートに住む青年・亮介は、その風を感じながら仕事へ向かう支度をしていた。

街路樹では小鳥がさえずり、ビルの谷間に生まれる微かな風がリズムを刻む。

そんな都市の呼吸は、まるで『都市コアの小鳥たちが見た夢』の一節みたいで、朝の気配をやわらかく染めていた。🐦

亮介はデザイン会社で働くグラフィックデザイナー。

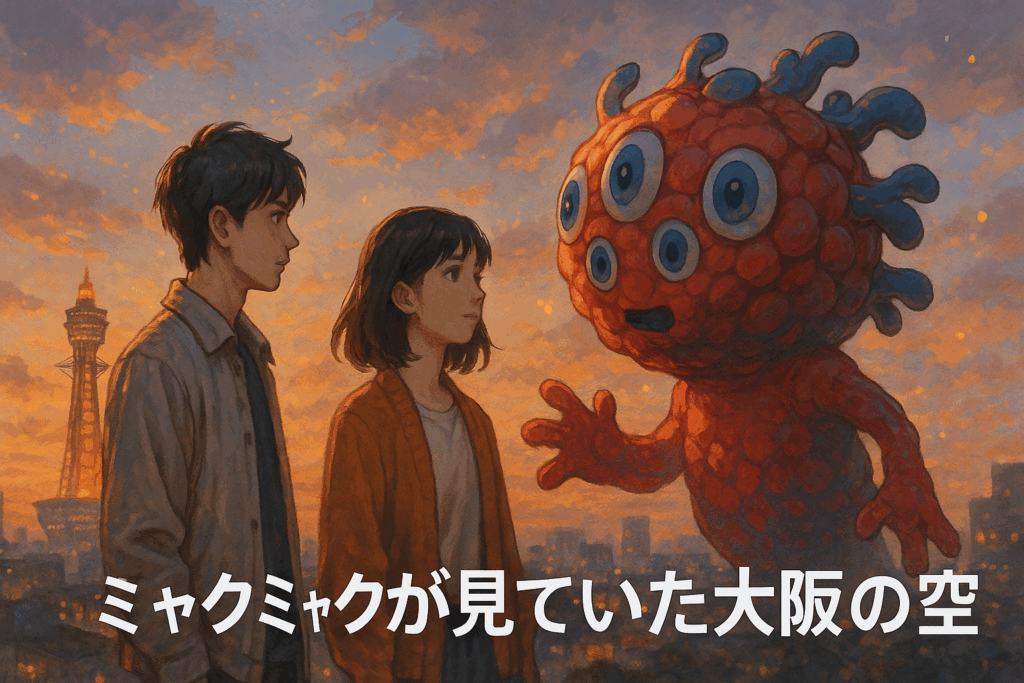

最近、会社が大阪・関西万博の関連広告を手掛けることになり、彼の担当は——あの『ミャクミャク、赤い鼓動の記憶』にも通じる公式キャラクター、ミャクミャクのプロモーションだった。

「……この顔、どう見ても不思議すぎるやろ」

モニターに映る真っ赤な体、青い無数の目、にゅるっとした手。

最初に見た時の印象は“かわいい”というより、“ちょっと怖い”だった。😅

だが、亮介は仕事を進めるうちに、奇妙な違和感を覚え始める。

ミャクミャクのイラストを何度描いても、どこか微妙に表情が違うのだ。

まるで、彼の描くたびに“ミャクミャク自身が反応している”ような——そんな感覚があった。

夜。

彼は会社で一人、残業をしていた。

デスクの明かりだけが灯るオフィスで、ペンタブを握りながらつぶやく。

「ほんま、お前、どんな気持ちで生まれたんやろな……」

すると、画面の中のミャクミャクが、ふっと瞬きをした。👀

亮介は思わず椅子から転げ落ちた。

まさか、自分の目の錯覚だと思った。

けれど次の瞬間、スピーカーから小さな声がした。

「——ミャク……」

心臓が跳ねる。

冷たい汗が背中をつたう。

「……誰や? ふざけとるんか?」

「ミャク、ミャクミャク……」

声は穏やかだった。

恐怖というより、どこか寂しげで、懐かしい響きを持っていた。

亮介はゆっくりと画面に手を伸ばした。

その瞬間、画面の中から光が溢れた。💫

ミャクミャクが、液晶をすり抜けるように現れたのだ。

「えっ、ちょ、うそやろ……!?」

目の前には、実物大のミャクミャク。

真っ赤な身体が淡く光り、青い目がきらきらと動いていた。

だが、どこか優しげだった。

「ミャク……ひと、の、こころ……」

「こころ?」

「まち、の、こころ。あなた、かく……まち、の、ひと……」

亮介は呆然としたまま、頷いた。

「……俺はデザイナーや。街の空気とか、人の想いを描く仕事、やな」

ミャクミャクは静かに微笑んだように見えた。

その眼差しには、どこか祈りのような温もりが宿っていた。

それは、『万博と記憶の庭──いのちを照らす約束』に描かれる“記憶と灯り”の比喩とよく似ていた。

翌朝、亮介はその出来事を夢だと思った。

だが、机の上には赤い丸い跡が残っていた。

まるで、ミャクミャクがそこにいた証のように。🌤

日々が過ぎた。

万博の準備が進み、街には新しいビルが建ち、古い町並みが少しずつ姿を消していった。

亮介のデザイン案も採用され、彼のポスターは駅のホームを彩っていた。

そのポスターには、ミャクミャクが大阪の空を見上げて立っている姿が描かれている。

背景には古い長屋と、新しい高層ビル。

その対比が、まるで“街の記憶”そのもののようだった。

ある日、通天閣の近くで小学生の女の子がそのポスターを見ていた。

「おかあさん、ミャクミャクってな、ほんまにおるん?」

「さあなあ。でも、みんなの心の中におるんちゃう?」

そう答える母親の声が、どこかあたたかかった。

亮介はその会話を偶然耳にして、胸が熱くなった。🌇

——その夜。

彼が自宅に戻ると、部屋の窓際にミャクミャクが座っていた。

大阪の夜景を眺めながら、ぽつりとつぶやく。

「まち、かわる。ひと、かわる。でも、こころ、の、いと、つながる」

「……そうやな。変わることが悪いわけやない」

「あなた、かいた。わたし、いきる」

ミャクミャクの青い瞳が、街の光を映していた。

その瞳の中には、笑う人、働く人、泣く人、そして誰かを想う人——。

大阪という街を生きる“人の記憶”が映っていた。

亮介は小さく息を吐いた。

「ありがとう、ミャクミャク。お前が教えてくれたわ」

「なにを?」

「街も人も、血みたいに流れてる。ミャクミャク——“脈々”と、な」

ミャクミャクはにこりと笑った。😊

そして、そっと亮介の肩に触れた。

温かかった。

人の手の温もりと、街の灯りのような優しいぬくもりが重なった。

翌朝、亮介が目を覚ますと、ミャクミャクの姿はもうなかった。

ただ、机の上に小さな赤い球体が置かれていた。

それは、心臓の鼓動のように、かすかに“トクン”と光っていた。

亮介はそれを手のひらに包み、微笑んだ。

「ミャクミャク……お前はやっぱり、街の心そのものやな」

彼はその球体をペンダントにして首にかけ、出勤した。

通勤電車の窓の外、太陽に照らされた大阪の街が、今日も生きていた。

人の声、車の音、笑い声。

すべてがひとつのリズムを刻んでいた。

——それはまるで、ミャクミャクの鼓動のようだった。💓

亮介は心の中でそっとつぶやいた。

「おはよう、大阪。おはよう、ミャクミャク」

街は今日も、脈々と息づいている。

もし、誰かの落とし物みたいに置き去りにされた心があるなら、

駅前のベンチに残された白いスニーカーの物語——『忘れられた靴』——を思い出せばいい。

必ず、迎えに来る足音があると信じられるから。👟

そして、万博の会場に灯る新しい光は、過去と未来を結ぶ道しるべになる。

それは、ここで語られた約束と同じように、どこかで迷った誰かの手をそっと導く。

そんな夜には、胸のどこかで小さく響く鼓動が、また新しい出会いを呼ぶのだろう。

思い出の糸は切れない。

たとえほどけても、結び直せる。

記憶をなくしても心が覚えている——それは『落ちたヘアピン』が教えてくれた、ささやかな真実につながる。🎗️

コメント