名前じゃなく、気持ちを残したかった💧

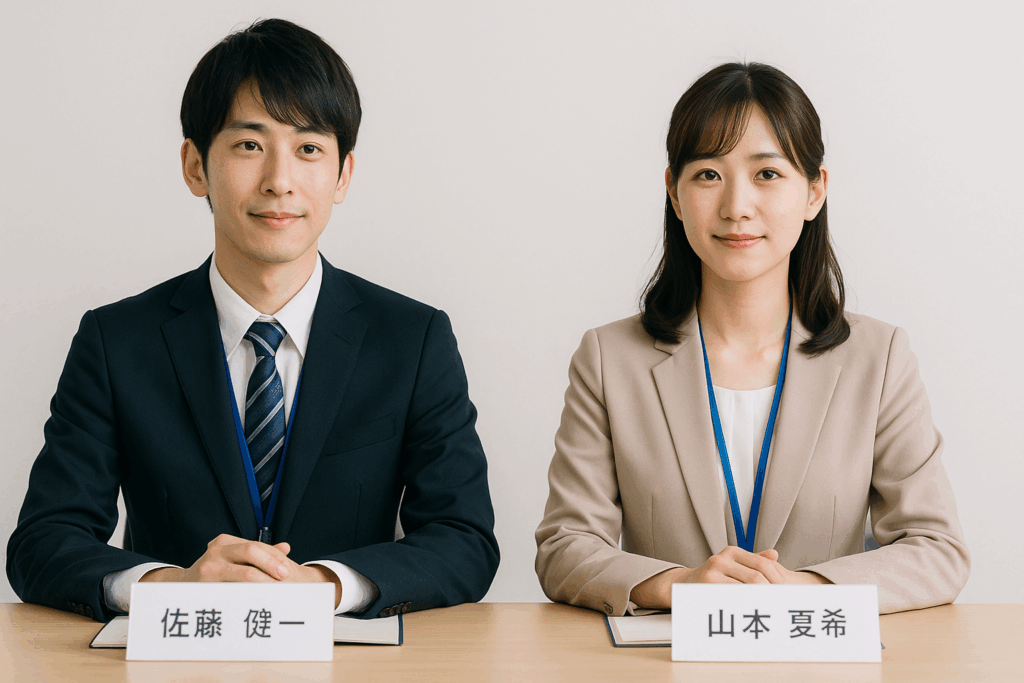

入社式の日、僕の隣に座ったのは、どこか見覚えのある女性だった。

薄茶のセミロング、静かな笑顔──それは高校のとき、たった一度だけ僕が想いを伝えた、あの夏希だった。

返事はなかったけれど、その沈黙がすべての答えだと思っていた。

「ここで会うなんて、びっくり」

そう言って笑う彼女は、僕の顔に“どこか見覚えがある”ような表情を浮かべながら、それ以上は何も言わなかった。

気づいていないふりなのか、それとも本当に覚えていないのか──それは、わからなかった。

📛

研修が始まり、隣同士の席になった僕たち。

仕事を通して、少しずつ距離が縮まり、ランチを一緒にするようになり、冗談を言い合えるようになった。

でも、彼女は高校時代の僕に触れてこない。

あの校舎の裏で「好きです」と言った僕のことを、思い出してくれているのかは分からなかった。

📩

研修机の上には、仮の名札が置かれていた。

休憩時間、夏希が席を外した隙に、僕はそっと彼女の名札の裏に小さなふせんを貼った。

『高校のとき、一度だけ君に想いを伝えました。

あの気持ちは、今も心のどこかに残っています』

休憩から戻ってきた夏希が、自分の名札を手に取った瞬間、

名札の端から、ふせんが少しだけはみ出しているのに気が付いた。

ほんのわずか、彼女の指が止まる。

その一瞬に、僕の心臓も止まりそうだった。

🕊

夕方、彼女が静かに僕に話しかけてきた。

「ねえ、昔、文芸部だった?」

思わず顔を上げた僕は、何も言えずにうなずいた。

「……あのときは、ごめんね」

彼女は少しだけ目を伏せながら、声を震わせた。

「転校が決まってて……誰かと深く関わるのが、怖かったの。

でも、あの日もらった言葉、ずっと覚えてた」

そして彼女は、僕の名札をそっと裏返して、ふせんを一枚貼った。

そのまま、何も言わずに笑って前を向いた。

名札を見た僕は、息をのんだ。

『また会えるなんて思ってなかった。

でも、もしどこかで再会できたら──そのときは、ちゃんと伝えたいと思ってたの。

忘れようとしたこともあったけど、気づけばいつも、あなたの言葉を思い出していました。

今なら、ちゃんと伝えられます──好きです』💌

あの時は言えなかった想いが、今こうして言葉になって戻ってきた。

僕は名札を握りしめ、涙がこぼれないように空を見上げた。

名札の裏。

それは、想いを言葉にするのが苦手な僕らの、小さな手紙箱だった。

ただの仮名札に見えたそれは、今、僕たちの想いをつないでくれた証になった。

🌸桜はまだ咲いていなかったけれど、僕の心には満開の花が咲いていた。

コメント