小さな勇気が世界を変える

ソラが生まれたのは、盲導犬を育てるための施設だった。

兄弟たちは活発で人懐っこく、訓練士たちは「この子は歩くのがうまい」「この子は指示を覚えるのが早い」と、目を細めていた。

その輪の少し外側で、ソラはおとなしく座っていた。

ソラは新しい場所が少し苦手だった。

床が変わるだけで足がすくみ、知らない音がすると耳を伏せてしまう。

訓練士は根気強く寄り添い、「大丈夫、大丈夫」と何度も声をかけてくれたが、胸の奥に生まれた不安は、なかなか消えてくれなかった。

盲導犬になるための訓練は、日に日に厳しくなっていった。

騒がしい道路、急に飛び出してくる自転車、にぎやかな交差点。

他の犬たちは緊張しながらも、まっすぐ前を見て進んでいく。

ソラだけが、時々足を止めてしまった。

息が浅くなり、視界がぐらりと揺れる。

最終試験の日、ソラはとうとう完全に動けなくなってしまった。

横断歩道の手前で固まり、前足が震えて、目線を上げることさえできなかった。

訓練士の「ソラ、行こう」という穏やかな声も、そのときだけは遠く聞こえた。

「ソラは、盲導犬には向かないかもしれないな」

静かに告げられた言葉の意味を、ソラは感覚で理解した。

周りの犬たちが合格していく中、自分だけがそこに取り残される。

胸のどこかに重い石が落ちたような気がして、尻尾は自然と下がっていった。

それでも、ソラの行き先がなくなったわけではなかった。

盲導犬になれなかった犬たちは、一般の家庭に引き取られていく。

ソラを迎え入れたのは、優しそうな夫婦と、小学生の男の子だった。

玄関のドアが開いた瞬間、男の子がぱっと笑顔になった。

「ソラ!今日から、うちの家族だよ」

その声はまっすぐで、あたたかかった。

ソラは思わず尻尾を振り、男の子の手の匂いを確かめるように鼻先を押しつけた。

さっきまで胸の奥に沈んでいた重い石が、少しだけ軽くなった気がした。

男の子の名前はリクと言った。

リクは生まれつき片足が弱く、歩くときは杖が欠かせなかった。

朝、学校へ向かうときも、夕方、帰ってくるときも、ゆっくりとした歩幅で、一歩一歩を踏みしめるようにして進む。

その横を、ソラはいつも同じ速度で歩いた。

家から学校までの道のりには、車の多い交差点があった。

車道と歩道を区切る白線の手前で、ソラはいつも緊張する。

クラクションの音、遠くのトラックの重いエンジン音、信号が変わる電子音。

盲導犬の訓練のときに感じた、あの胸のざわめきが、少しだけ蘇る。

それでも、リクの手がそっと首輪に触れると、不思議と落ち着いてくるのだった。

今度は自分が、支える番だ。

そんな気持ちが、ソラの中に少しずつ根を張っていった。

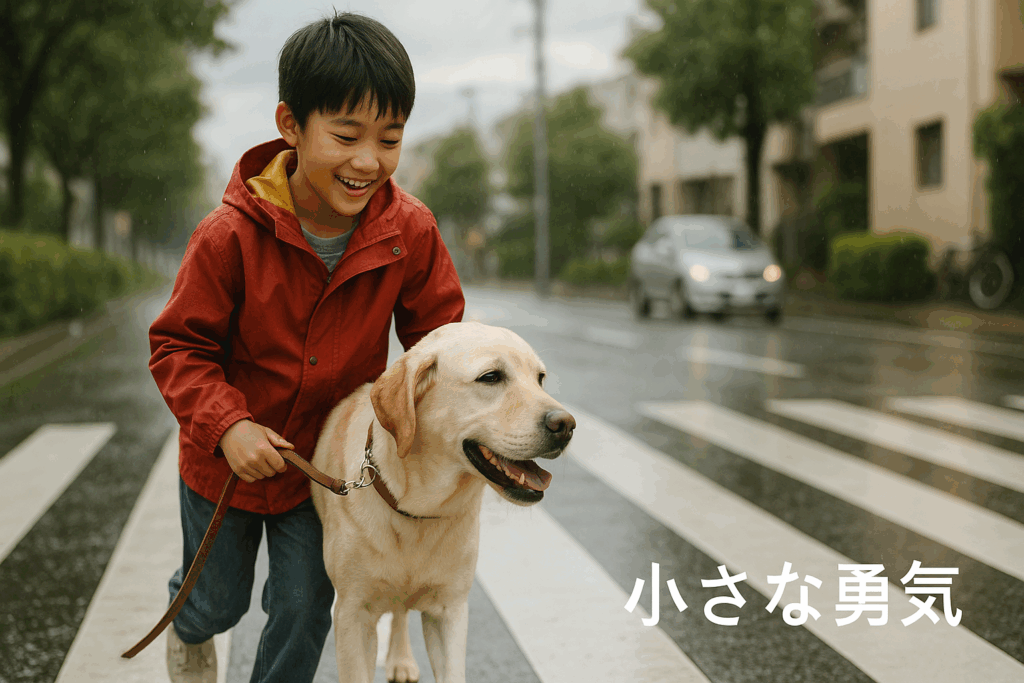

ある雨の日のことだった。

朝から空は暗く、道路はしっとりと濡れていた。

リクはレインコートを着て、ソラには小さなカッパが着せられた。

水たまりを避けながら歩くたび、靴とアスファルトの間で、水が小さく跳ねた。

問題の交差点が近づいたとき、風が急に強く吹いた。

リクの傘が大きくあおられ、その拍子に足元が滑る。

杖が空を切り、リクの体が前のめりに崩れた。

その先には、ゆるやかな下り坂がある。

坂の先は、車が行き交う車道だった。

時間が、突然ゆっくりになった。

リクの体が傾く。

傘が飛んでいく。

誰かの叫び声が聞こえる。

ソラの体は、考えるより先に動いていた。

リクの腰に体当たりするようにして、自分の身体を間に滑り込ませる。

濡れたアスファルトに爪が食い込み、痛みが走る。

それでも、ソラは力いっぱい踏ん張った。

耳のすぐそばで、タイヤが路面をこする音がした。

強いブレーキの音。

空気が震える。

目の前ぎりぎりのところで、一台の車が止まっていた。

運転席の人が青ざめた顔でこちらを見ている。

リクの体は、ぎりぎり坂の下へ転がり落ちずに済んでいた。

ソラは肩で大きく息をしながらも、リクが無事かどうかを確かめるように、その頬を舐めた。

「ソラ……」

リクの声が震えていた。

涙と雨で濡れた顔で、彼はソラを抱きしめた。

「助けてくれて、ありがとう。ソラは、ぼくのヒーローだ」

ヒーロー。

訓練施設で、自分には縁のない言葉だと思っていた。

試験に落ちたとき、「向いていない」と言われた自分には、絶対に与えられない役割だと感じていた。

けれど今、リクの腕の中でその言葉を聞いたとき、ソラの胸には、静かなあたたかさが広がっていった。

冷たい雨の中に、じんわりと灯る小さな光。

それは、合格証よりも、ずっとずっと重みのあるものに思えた。

その出来事をきっかけに、ソラは少しずつ自信を取り戻していった。

リクの歩く速度に合わせて横を歩くこと。

段差の前で立ち止まり、リクが足元を確かめるまで待つこと。

交差点で信号が変わる音を、耳を澄ませて聞き分けること。

それは、訓練で教えられた「正解の形」とは少し違うかもしれない。

けれど、リクとソラの二人にとっては、世界で一番自然で、いちばん頼れる歩き方になっていった。

やがて、この出来事は近所の人たちにも知られるようになった。

商店街のおばさんは、「本当に勇敢な子ね」と、ソラの頭を撫でた。

公園で会った年配の男性は、「あんたは立派な相棒だ」と目を細めた。

リクの母は、夜、ソラの背中を撫でながらつぶやいた。

「うちに来てくれて、本当に良かった。うちの子を守ってくれて、ありがとう」

ソラは言葉の意味すべてを理解しているわけではない。

それでも、その声の震えと、大きく息を吐く音だけで十分だった。

自分が、ここにいていいのだと、胸の奥で確信する。

しばらくして、訓練施設から一通の手紙が届いた。

リクの両親宛てのそれには、ソラの様子を気にかける言葉とともに、こんな一文が添えられていた。

「盲導犬になれなかった犬たちは、人の心を支える特別な力を持っています。役割はひとつではありません。ソラは、ソラだけの道を歩んでください」

その文面を読み上げる母の声を聞きながら、リクはソラの首に腕を回した。

「ソラの道は、ここだよ。ぼくと一緒に歩く道だよ」

ソラは小さく喉を鳴らし、リクの胸に顔をうずめた。

ヒーローという言葉は、もう特別な誰かだけのものではなかった。

誰かのために、一歩を踏み出すこと。

そばに立ち続けること。

その小さな勇気が、誰かの世界を変える光になるのだと、ソラは知った。

あわせて読みたい作品

・サステナブル・ペットライフ 〜小さな命と、未来の約束〜

・ミニブタカフェの奇跡、君に会う日。

・ひとこと小説「虹の橋の下で」

・ラッコのリロくんが遺した波紋

コメント