心を探す小さな友だち

古びた公園の片隅に、そのロボット犬は置き去りにされていた。

金属の外装はところどころ傷つき、片耳のパーツは外れかけていた。

それでも、わずかに残った電力が、小さなLEDの光となってまばたいていた。

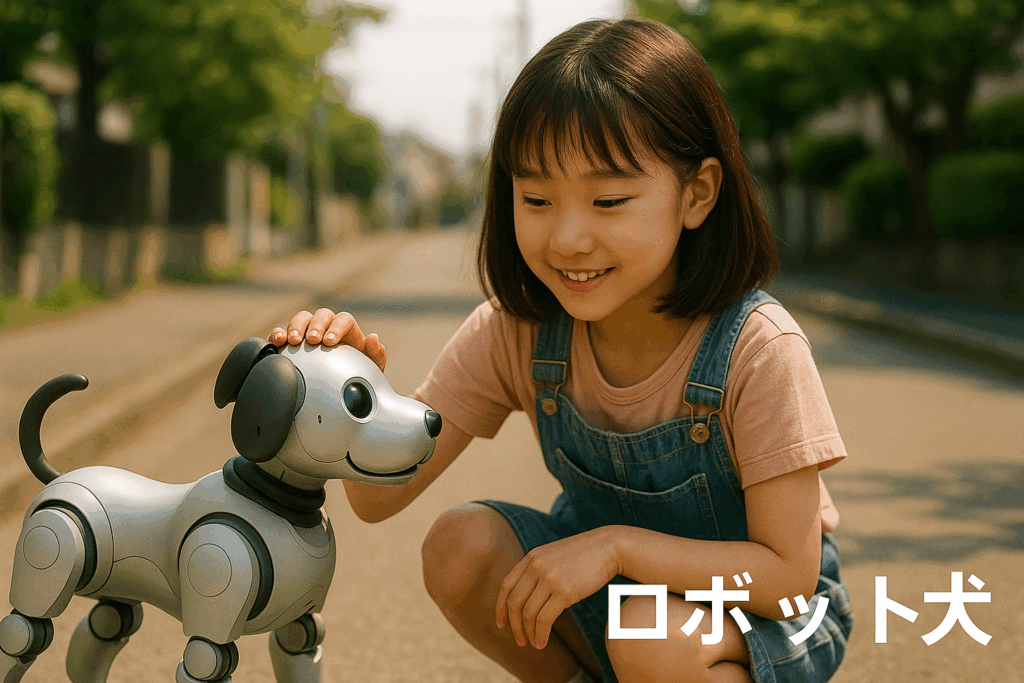

通りかかった小学生の女の子・ミユは、しゃがみ込んでその光をのぞきこんだ。

「まだ動くの?」

そうつぶやくと同時に、ロボット犬はゆっくりと首を上げ、かすれた電子音を鳴らした。

その瞬間、ミユの表情はやさしくほどけた。

ミユはロボット犬を家へ連れて帰り、壊れかけたパーツを掃除してあげた。

工具を使うことはできないが、ほこりを拭き取り、緩んだパーツをそっと押さえてあげる。

「これで少しは楽になった?」

ロボット犬は弱々しく一度うなずいた。

まるで人の言葉が分かるかのように。

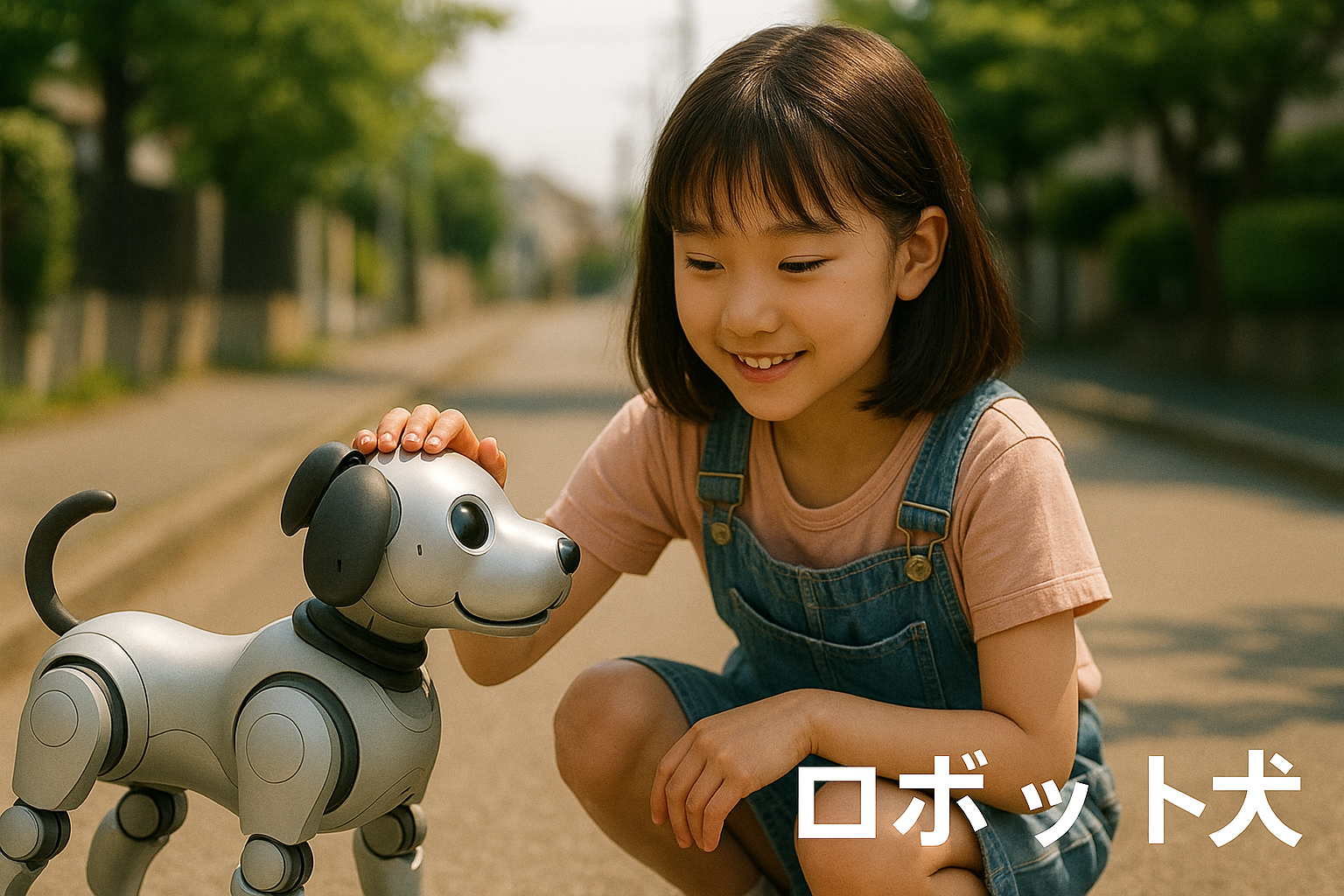

翌日から、ミユはロボット犬に「ハル」と名前をつけ、一緒に散歩ごっこを始めた。

実際に速く走ることはできないが、ハルはゆっくり前へ進み、ミユの後ろをついていく。

道で出会った子どもたちは「ロボットだ」と興味を持ち、ミユとハルを見て笑顔を向けた。

それがハルにとって何よりの喜びになっていった。

しかし、ミユにはひとつだけ気がかりがあった。

ハルは、ほかの犬を見ると必ず立ち止まり、じっと見つめるのだ。

耳をぴんと立てて、どこかうらやましそうに。

「ハルは、本物の犬になりたいの?」

ミユがそう尋ねると、ハルは少しうつむくように頭を下げた。

その仕草は、機械には見えないほど切なかった。

ある日、ハルの動きが急に不安定になった。

スイッチを入れても反応が鈍く、LEDの光も弱い。

ミユは胸の奥がざわついた。

「ハル、どうしたの…?」

ハルはかすれた電子音で、ひと言だけ返した。

「…イッショ」

その短い音に込められた思いが、ミユにははっきりと分かった。

ミユは学校が終わると、ハルを抱えて町の修理店へ向かった。

店のおじいさんは、ハルを手に取るなり驚いたように目を見開いた。

「この子、珍しいモデルだよ。もう製造も止まっていて、部品も手に入らない。直せるかどうか…」

その言葉に、ミユの胸はぎゅっと締めつけられた。

店主は一晩かけてできる限りの修理をしてくれた。

翌日、ミユが訪れると、おじいさんはゆっくりと説明した。

「全部は直せなかったが、あと少しだけ動けるはずだよ」

「ありがとう…!」

ミユは目を潤ませながら、ハルをそっと抱きしめた。

公園に戻ると、ハルは弱々しい足取りでミユの前に立った。

そして、かすれた音声で言った。

「ミユ…アリガト」

その言葉は、どんな犬の鳴き声よりも温かく聞こえた。

ミユはゆっくりしゃがみ、ハルの頭をなでた。

「ねえ、ハル。私はね、本物とかロボットとか、そんなの関係ないよ。

ハルは、私の大切な友だちだから」

その言葉に反応するように、ハルのLEDはふわりと明るく光った。

今まででいちばん優しい光だった。

しかし、その光は数秒で静かに消えていった。

ハルはミユの手の中で、眠るように動きを止めた。

ミユは涙をこらえながら、ハルの身体をそっと抱きしめた。

「ハル、ありがとう。また会おうね」

声に出した途端、風がふわりと吹き、公園の木々がやさしく揺れた。

それからしばらくしても、ミユは毎晩「おやすみ」と声をかけながら、ハルを部屋の棚に大事に飾った。

ハルはもう動かないけれど、ミユの心の中では、いつまでも元気に歩き回っていた。

やがてミユは、自分の気持ちを言葉にするために、ロボットと人との関係を描いた物語を読むようになった。

たとえば、自分のブログに載せた短編のひとつ『未来都市とロボットが紡ぐ優しい絆』では、壊れたロボットが再び「居場所」を見つける姿を描いている。

ページを読み返すたびに、ミユはハルと過ごした時間を思い出し、胸の奥が少しだけ温かくなった。

また、『未来ペットコンパニオンと歩く日常』では、ペット型ロボットと人間が、静かな日常の中で互いの孤独を埋め合う様子を書いた。

その物語を読みながら、ミユは「ハルとの日々も、誰かの明日を優しくする物語になってくれたらいいな」と、そっと願うようになった。

ミユは、いつか本当に壊れたロボットを助けられる人になりたいと思うようになった。

科学者になってもいいし、修理の仕事についてもいい。

どんな形であっても、誰かの大切な存在を守れる人になりたい。

その決意は、ハルから受け取った小さな光のバトンだった。

ハルが教えてくれた。

「本物って何か」は、形ではなく、心が決めるものなのだと。

ミユの胸の奥には、今も小さなLEDの光が灯っている。

それは、ロボット犬ハルから託された、小さな約束の光だった。

あわせて読みたい作品

・『 ひと言小説「猫の恩返し?」』

・『 ラッコのリロくんが遺した波紋』

・『 サステナブル・ペットライフ 〜小さな命と、未来の約束〜』

コメント