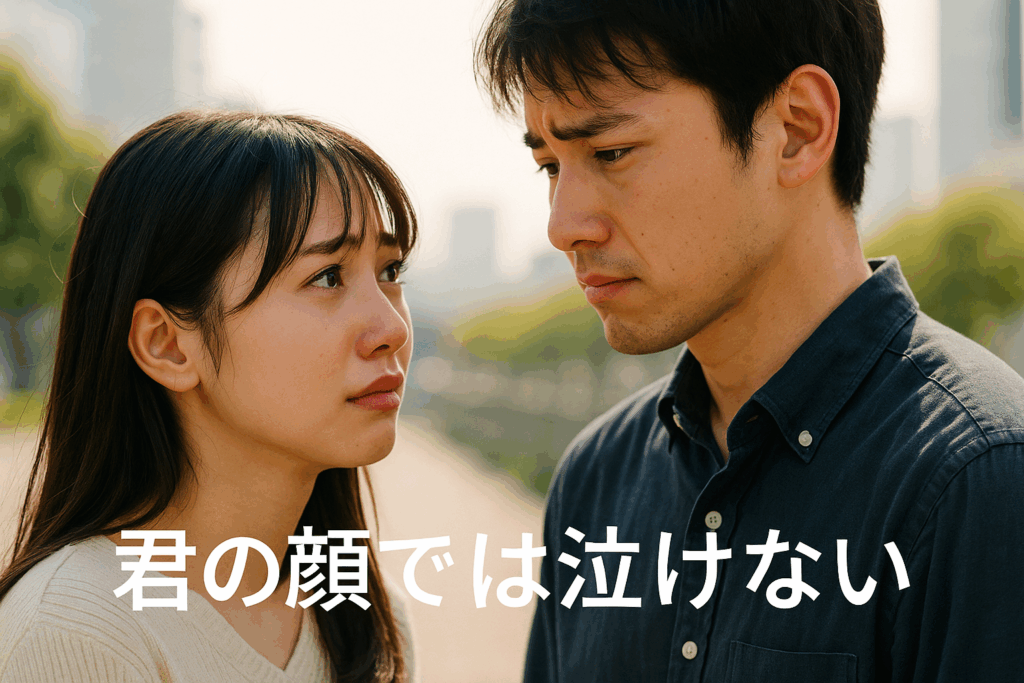

あなたの“声”で、ようやく涙がこぼれた📻💧

一年前の雨の日、俺は澪の前から姿を消した。

きちんと別れも告げずに、ただ黙って、逃げるように。

☔

理由なんて、今になってもちゃんとは言えない。

東京で内定が決まった彼女を祝福する言葉が、なぜか出てこなかった。

大学の帰り道、改札を通ろうとする澪を見送りながら、俺はたった一言だけ伝えた。

「……頑張れよ」

彼女が振り返ったその瞬間。

笑ってくれた顔を見て、ふと気づいた。

――君の顔では、泣けない。

あまりにも強くて、あまりにも優しくて、あまりにも綺麗だった。

そんな君の顔を見てたら、自分の弱さも未練も、全部飲み込まれてしまいそうだった。

🎧

俺たちは、大学のゼミで音響を専攻していた。

音で人の感情を伝える研究に、ふたりで夢中になった。

一緒にノイズを拾い、古い録音機で実験して、何時間も無言で波形を眺める日もあった。

俺は言葉が苦手だった。

だから、澪の声だけを、毎日こっそり録音していた。

笑ったときのトーン。

怒ったときの呼吸。

沈黙の中にある「好き」のような気配。

それが俺の全部だった。

でも言えなかった。

好きだなんて。

🎙

社会人になった澪は、たまにメディアに出るようになった。

声だけが流れるラジオ番組を偶然耳にしたとき、あの頃の研究の続きを、彼女が仕事にしているのを知った。

一方、俺は地方の工場で、機械のノイズ処理をするエンジニアとして働いていた。

あの日から、ずっと泣けなかった。

どれだけ想っても、どれだけ夜に耳をすませても、君の顔が浮かぶだけで、涙は止まった。

📦

春のある日。

俺のもとに、小さな封筒が届いた。

消印は彼女の実家のある町だった。

中には、USBメモリと便箋が一枚。

『見つけたよ、卒業前に録った“音”

あなたの声が入ってた

やっぱり、あなたは私にとって特別だった』

――澪。

震える手でUSBを差し込んで、再生した。

最初はノイズ。

その中に、記憶にある自分の声が混じっていた。

『……澪……、す……きだ……。』

それは、大学最後の夜、研究室で録った声。

ノイズに紛れて、ようやく届いた、あの日の「好き」。

📻

涙が、音もなく頬を伝った。

そうだ。

やっと泣けたんだ。 君の顔では泣けなかった。

でも――君の“声”で、泣くことができた。

コメント