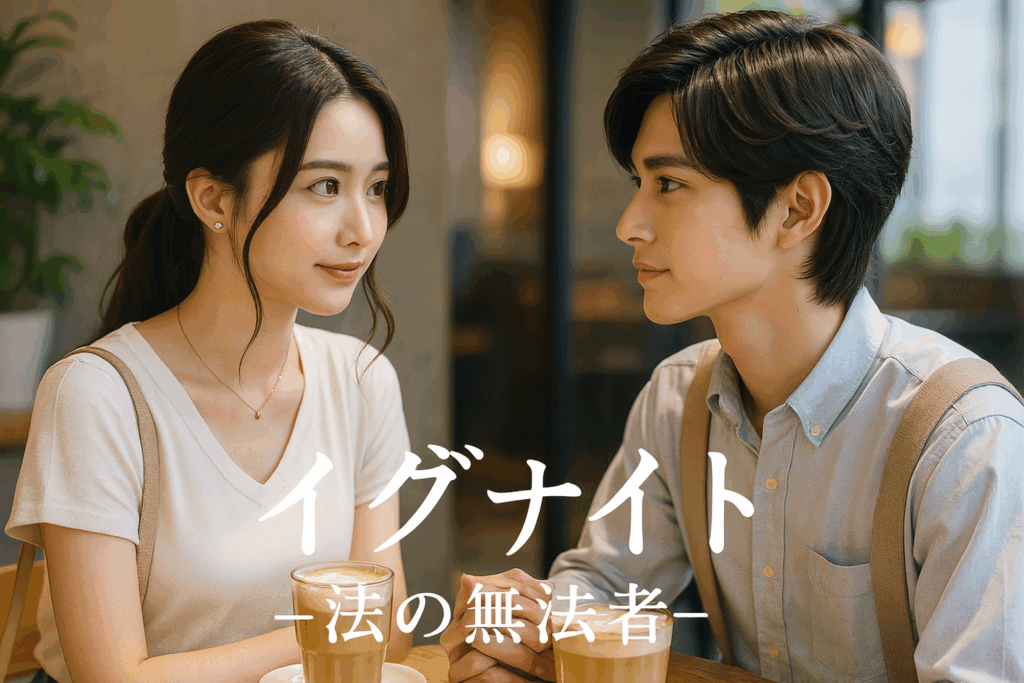

カフェラテに浮かんだ、あの日の嘘☕💔

――あのとき、好きだなんて、言わなきゃよかったのに。

千夏(ちなつ)は、胸の奥がじんと痛むのを感じながら、駅前の小さなカフェを後にした。

手にしていたレシートには、“YAMANE ATSUSHI”という懐かしい名前が印字されていた。

☕一週間前、SNSで偶然再会した篤志と「一杯だけなら」と会うことになった。

高校時代、彼は“模範生”だった。

生徒会に所属し、ボランティアに精を出し、難関大学への推薦も決まっていた。

一方の千夏は、校則違反の常連。

生徒指導室では名前を呼ばれるより先に顔で覚えられていた。

“イグナイト”――火種のように何かとトラブルを起こすその性格で、あだ名までついていた。

真逆なふたりだったのに、廊下でぶつかった小さなきっかけから、篤志はいつも彼女に声をかけてくれていた。

「おはよう」「今日も元気そうだね」

その優しさが、だんだん胸の奥を焦がすようになっていった。

だから卒業間際、思い切って言ってしまったのだ。

――「好き」って。

でも、返事はなかった。

それから音信不通になってしまい、千夏はその言葉をずっと後悔していた。

💬そして再会の日。

カフェで篤志は、懐かしそうに笑った。

「千夏、昔と変わらないね」

「あんたは変わったでしょ。真面目くんから、エリートさん?」

軽口を交わすうちに、あの頃の空気が戻ってくる気がした。

しかし、運命はまた千夏を試す。

カフェのドアが開き、スーツ姿の女性が篤志に近づいた。

「先生、そろそろ戻りませんか?」

「ごめん、今少しだけ……彼女、研修生なんだ」

そう言って、篤志は曖昧な笑顔を浮かべた。

☕千夏は気づいた。

篤志は、今の彼女に“会いに来た”わけではない。

たぶん、ただ懐かしさに浸りたかっただけ。

そして千夏も、未練に火をつけられただけ。

別れ際、彼が置いていったレシートを手に取ると、ボールペンで何か書かれていた。

――“火をつけたのは君だった。”

💥その一行に、胸がじわりと熱くなった。

だけどもう、それは過去の火種。

燃え上がることのない灰のようなもの。

「ありがとう。

じゃあ、またどこかで」

千夏はそうつぶやいて、風の中を歩き出す。

カフェのドアベルが、過去の終わりを告げるように高く鳴った。

彼女の背中はどこか晴れやかで、もう振り返ることはなかった。

イグナイト -法の無法者-。

あの頃の“罪”は、誰に裁かれることもなく、そっと胸の奥にしまわれた。

コメント