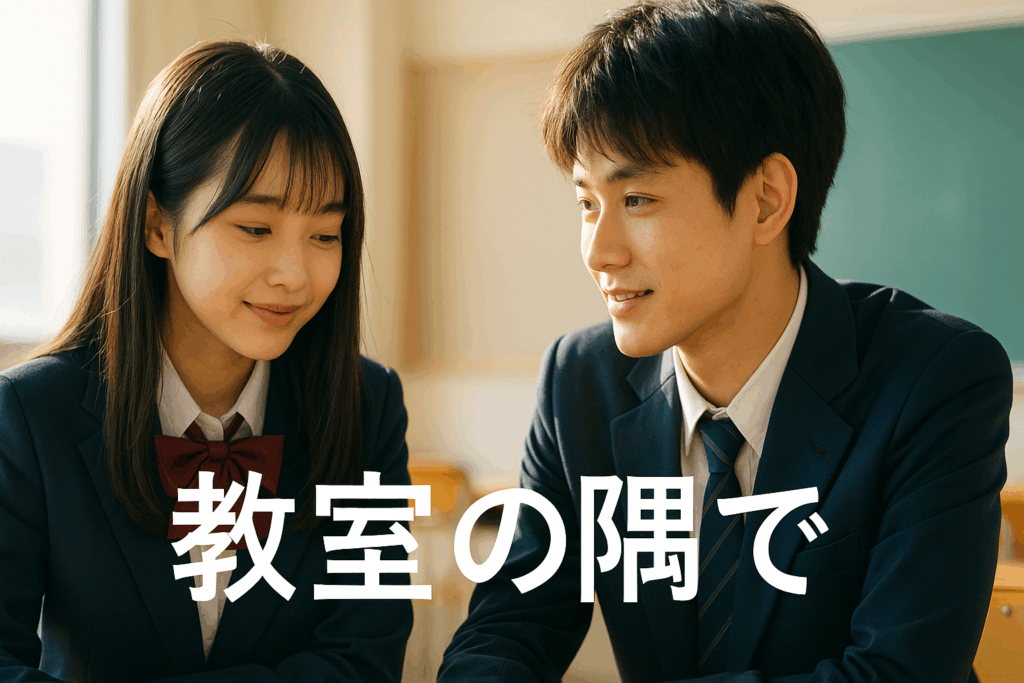

君の存在だけが、どうしても消せなかった🕊️

高校時代。

教室の隅に座っていた彼女のことを、僕は今でも忘れられない。

昼休みも放課後も、彼女はいつも窓際で静かに本を読んでいた。

誰とも話さず、黒髪を揺らしてページをめくる彼女は、まるで別の時空から来たみたいだった。

話しかけたのは、ある雨の日だった。

傘を持っていなかった僕に、彼女が何も言わず傘を差し出してくれた。

「濡れちゃうよ」

その一言で、何かが変わった。

それから、昼休みには少しずつ会話を交わすようになった。

好きな本の話、苦手な科目の話、どうでもいい校則の話。

僕にとって彼女との時間は、日常の中の奇跡だった。

でも、名前を聞くことはなかった。

お互いに、あえて聞かなかった気がする。

それでも十分だった。

彼女がそこにいて、僕だけに笑ってくれるなら、それでよかった。

卒業式の朝。

彼女は、いつもの席に座っていた。

でも、どこか寂しげだった。

「これ、渡したかったの」

手渡された小さな封筒の中には、一枚の便箋が入っていた。

「ありがとう。あなたがいてくれて、私は最後までここにいられた」

そのあと、彼女は式に現れなかった。

教室にも、廊下にも、どこにもいなかった。

僕はみんなに聞いてまわった。

でも誰も、彼女のことを知らなかった。

「え? そんな子いたっけ?」

「どこのクラス?」

担任ですら、「そんな生徒はいなかった」と答えた。

名簿にも、アルバムにも、彼女の名前はなかった。

記録にも、記憶にも、彼女の存在はなかった。

──僕以外のすべてから、彼女は消えていた。

十年後、僕は教員になり、母校に赴任した。

懐かしい教室。

ある日の放課後、生徒が忘れていった教科書を届けに戻ったとき、

ふと彼女が座っていた席を見た。

机の中に、一冊の文庫本が残されていた。

ページの間に、しおりが挟まれていた。

そこにはこう書かれていた。

「わたしも、あなたのことを忘れない」

あの日と同じ文字だった。

彼女は本当に存在していた。

記録がどうであろうと、僕の心に生きている。

教室の隅で出会った、誰にも知られない恋は、

今も静かに、僕の中で呼吸をしている。📘🌸🕊️

コメント