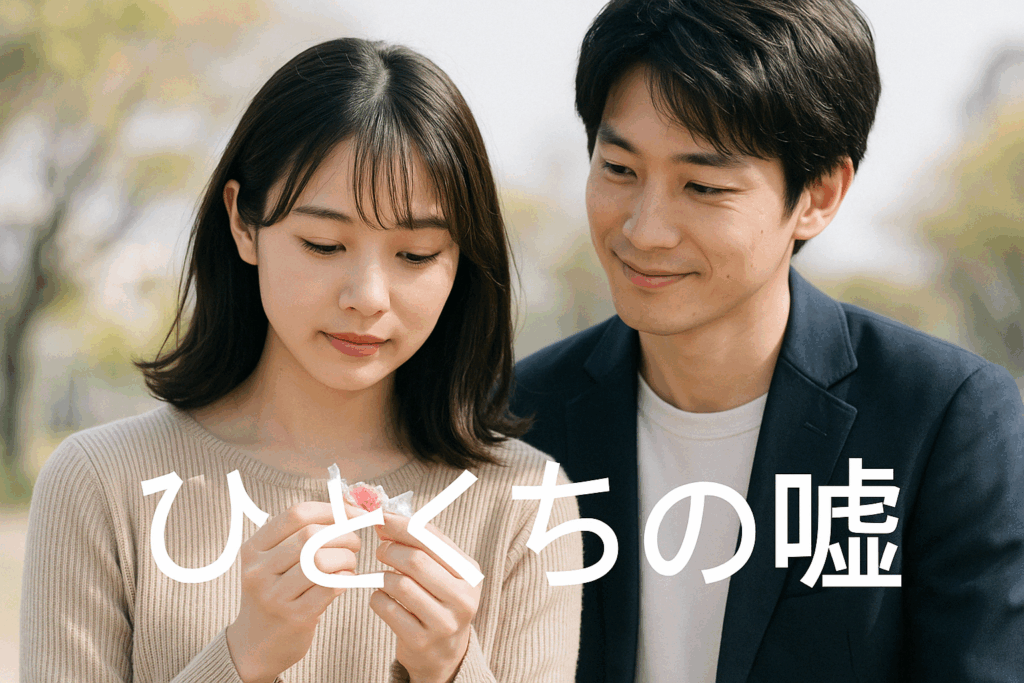

「甘くて、ほろ苦い再会の味」

「これ、好きだったよね」

彼が差し出したのは、昔ふたりでよく食べたキャンディだった🍬

春の風が吹き抜ける駅前で、私は思わず立ち止まった。

そこにいたのは、三年前に別れた彼だった。

「……元気だった?」

「まあまあかな」

私たちの間に流れる空気は、懐かしいのに、どこかぎこちない。

最後に会ったのは、大学を卒業して間もない頃。

理由は、私の“ちょっとした嘘”だった。

「覚えてる? この飴、文化祭の帰り道に……」

「雨宿りしたバス停で、最後の1個を君にあげたんだよな」

彼が懐かしそうに笑った。

私も笑ったけれど、心はちくりと痛んでいた。

あのとき、私は彼に「飴なんて興味ない」と言った。

本当は大好きだったのに。

好きって言ったら、子どもっぽく見える気がして、意地を張っただけ。

あれは、ほんの“ひとくちの嘘”。

でも、たったそれだけのことで、心が離れていった気がする。

小さなズレが積もって、大きな距離になった。

「……今さらだけど」

私はキャンディの包み紙を見つめながら言った。

「あのとき、ほんとは好きだったの」

彼は一瞬だけ驚いた顔をして、それから目を細めた。

「知ってたよ」

「えっ?」

「だって、君、嬉しそうにずっと包み紙握ってたから」

私は言葉を失った。

彼は、私の嘘を見抜いた上で、何も言わずに見守ってくれていたんだ。

駅の発車ベルが鳴る。

彼は電車に乗るため、改札に向かって歩き出した。

でも、数歩進んでから振り返った。

「また今度、正直な“ひとくち”、食べさせて」

私は、小さくうなずいた。

手の中には、少しシワになったキャンディの包み紙。

甘くて、でもほろ苦い。

それが、私たちの再会の味だった🍭✨

この小さな嘘から始まった物語が、

今度こそ、ちゃんと本当になりますように。

たった一言が言えなかった昔の私に、やっと手を振れる気がした。

そう思えたのは、もう一度彼に出会えたからだった。

コメント