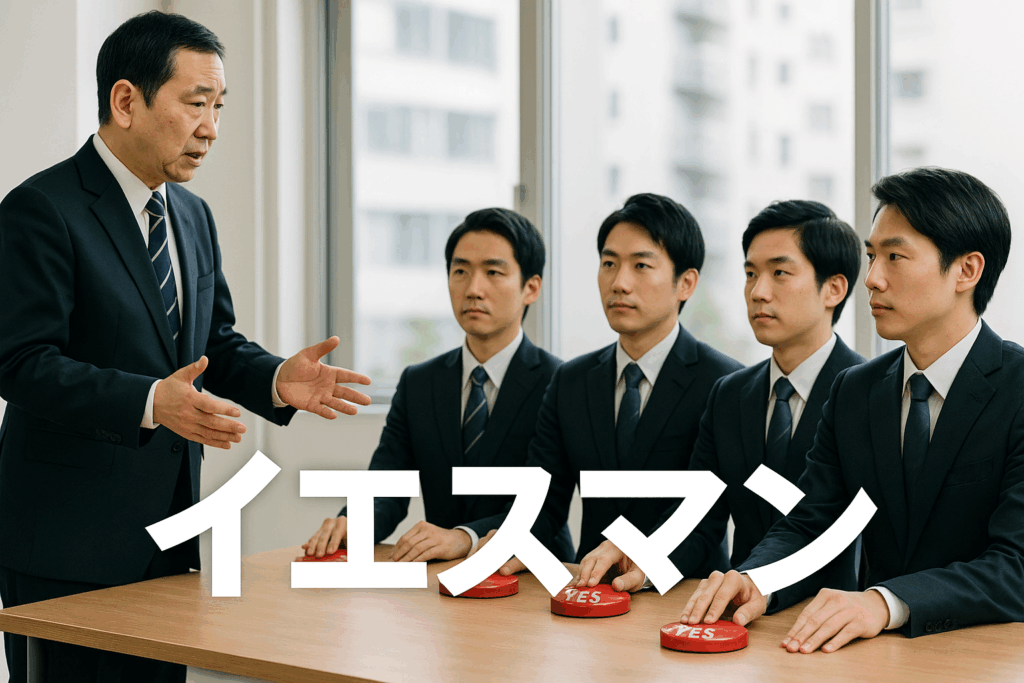

YESしか押せない理由とは?

「うちの会議では、“いいね”は手でなくボタンで伝える」

部長が満面の笑みでそう言った瞬間、会議室の空気が一気に張り詰めた。

長机に並んだスーツ姿の若手社員3人の前には、赤く光る「YESボタン」。

それは社内で導入された「意思表示の見える化」制度の象徴だった。

発言に対する賛同を、このボタンで瞬時に伝えるという仕組みだ。

しかし、それはあくまでも建前にすぎなかった。

提案が出るたびに響く「カチッ」という音。

「考える前に押す」ことが、暗黙のルールとなっていたのだ。

気づけば社員たちは、反射でボタンを押す存在になっていた。

「では次、今期の販売戦略について……」

部長の声に、またもや3つの音が揃う。

「カチッ」「カチッ」「カチッ」

その日も、誰もがそうなるはずだった。

ところが、異変が起きた。

いつも誰よりも素早く押す川崎が、なぜか指を止めたのだ。

沈黙が走る。

「……押さないのか?」

部長が静かに問いかける。

川崎は深く息を吸い、ゆっくりと言った。

「申し訳ありません。今回の案には、“NO”の価値があると思います」

会議室が凍りつくような沈黙に包まれる。

隣の渡辺が、そっと立ち上がった。

「僕も……そう思います」

その言葉に、もう一人の社員も小さくうなずき、ボタンから手を離した。

3人の社員全員が、“YES”を拒否したのだ。

しばらくの沈黙ののち、部長がふっと笑った。

「やっと“YESマン”卒業か」

そう言って、自分の机のボタンを静かに引き出しにしまった。

それ以来、“YESボタン”は会議室から消えた。

代わりに現れたのは、自由な意見と、本音でぶつかり合う空気。

川崎はその後、新プロジェクトのリーダーに任命された。

渡辺も、企画案が通り初めて自信を持てたという。

部長は何も言わなかったが、会議のたびにうれしそうに笑っていた。

そして、ときどき小さくうなずいていた。

そう、かつて彼も、YESボタンを押す側だったのかもしれない。 だが今、その手は、ボタンではなく社員の言葉に耳を傾けていた。

コメント