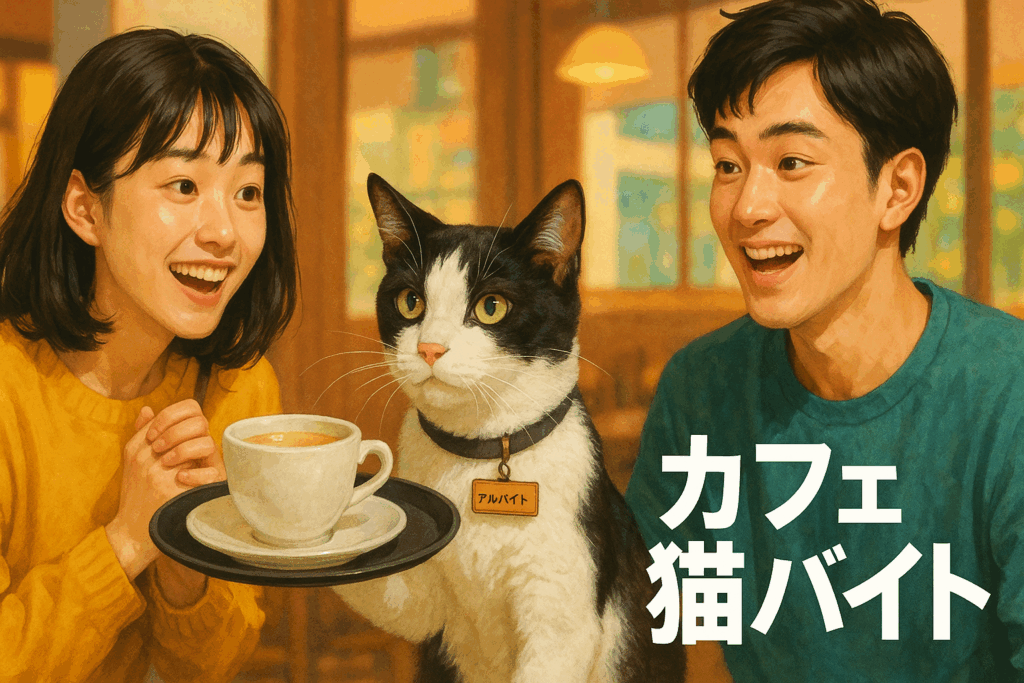

給料はカリカリだけ

カフェのドアを押すと、チリンと小さなベルが鳴った。

だが「いらっしゃいませ」と声をあげたのは、人間ではなく、白黒模様の猫だった。

「にゃー」

その猫はカウンターに座り、胸を張っている。

首には小さなネームプレートがついていて、そこには「アルバイト:ミルク」と書かれていた。

「……猫がアルバイトって本気?」

大学生の真理は思わず声を漏らした。

友人の悠人が笑って答える。

「そうそう。この店の店長が猫を正式にバイトにしたんだよ」

「時給は?」

「カリカリ二粒」

「ブラック企業すぎ!」

店内は笑い声で包まれていた。

客たちは猫ミルクの一挙手一投足を見守り、まるで舞台を見ているかのようだ。

ミルクはカウンターから飛び降り、尻尾をピーンと立てながらテーブル席に歩いていく。

その先には注文を待つカップルが座っていた。

ミルクはお盆をくわえ、よろよろと揺れながら差し出す。

「わあ、かわいい!」

「猫が店員だなんて、最高だね」

だが次の瞬間、お盆の上のミニスプーンが「カラン」と落ちた。

ミルクは一瞬きょとんとした顔をし、それからおどけるように床にごろりと転がった。

「サービス精神ありすぎだろ!」

「スプーン落としても、猫なら許せるな」

客たちは笑い、写真を撮り、すぐにSNSにアップする。

この光景こそが店の狙いであり、カフェ「ミケランジェロ珈琲店」が注目される理由だった。

まるで ネコノマド が行く爆笑カフェ珍道中 の世界をそのまま体験しているかのようだった。

しかし、すべてが順風満帆というわけではなかった。

「なあ、あの猫が客をひっかいたって苦情が来たんだが?」

バックヤードで、店長の木下がため息をついていた。

「えっ、ミルクが? そんなはずないのに」

アルバイトの沙耶が首をかしげる。

「子供がしっぽを引っ張ったらしくてな。まあ、猫の本能だから仕方ないんだが……」

真理と悠人はその会話を小耳に挟んだ。

「猫をバイトにするって、やっぱり無茶があるのかもな」

「でも、あの店の雰囲気は猫がいるからだよ」

二人は複雑な気持ちを抱えながら、ラテをすすった。

翌週、店はさらにピンチに見舞われる。

近所に新しいチェーン系カフェがオープンしたのだ。

そちらは最新のデジタル注文システムを導入し、待ち時間ゼロ。

おしゃれで便利な空間に若者が流れ、ミケランジェロ珈琲店の客は目に見えて減っていった。

「このままじゃ、うち潰れちまうぞ」

店長の木下は頭を抱えた。

「やっぱり猫をバイトにするなんて思いつきすぎたかな……」

だが、その場にいたミルクが「にゃっ!」と大声で鳴いた。

まるで「まだあきらめるな」と言っているかのようだった。

その日の夜、真理がSNSを見ていると、偶然「#猫店員チャレンジ」というタグが急上昇しているのを見つけた。

動画にはミルクが接客している姿、カリカリを「給料」として受け取る瞬間、スプーンを落としてごろりと転がる愛らしいしぐさ……。

どれも笑えて、癒されて、シェアしたくなるものばかりだった。

「これって……バズってる!」

真理は悠人にメッセージを送った。

翌日、店の前には長蛇の列ができていた。

「猫店員に会いたい!」

「ミルクにラテを運んでもらいたい!」

全国からファンが押し寄せ、ミケランジェロ珈琲店は一気に繁盛店へと生まれ変わったのだ。

それはまさに 猫カフェで大事件⁉️ 伝説の猫がやらかした のように、思わぬ展開だった。

「すごいな、ミルク。お前、SNSスターだぞ」

店長の木下が頭をなでると、ミルクは誇らしげに喉を鳴らした。

「給料、カリカリ二粒じゃ足りないんじゃない?」

沙耶が笑うと、真理がすかさず言った。

「最低でもチュール一本は必要だな」

「それもうボーナスだろ!」悠人が突っ込む。

客席では、常連客が口をそろえてこう言った。

「猫がいるからまた来たくなる」

「ミルクに会うと仕事の疲れが吹き飛ぶ」

「チェーン店にはない温かさがここにある」

その雰囲気は、まるで 猫の手も借りたい!AIが考えた小説 のワンシーンを思わせた。

気づけば、猫は単なるアルバイト以上の存在になっていた。

店の中心であり、人と人をつなぐ架け橋であり、みんなの心をやわらげる小さな救世主。

ある夜、店が閉まったあと。

木下は一人で片付けをしていた。

ミルクはカウンターの上に座り、じっと木下を見つめている。

「お前が来てから、この店も俺も変わったよ。ありがとうな」

木下がそうつぶやくと、ミルクは小さく「にゃ」と返事をした。

その声は、まるで「これからも一緒にやろう」と言っているように聞こえた。

カフェ猫バイトは今日も元気に働いている。

お盆をひっくり返して笑いを生み、客にスリスリして癒しを届け、時には真剣に「にゃー!」と注文を催促する。

給料は相変わらずカリカリ二粒。

でもその存在価値は、誰よりも大きかった。

コメント